“文盲演员”被人民日报点名,不是夸是批评,言辞直戳其肺管子

前有“绝望的文盲”空降热搜榜第一,引得众多人破防,后有中戏院长谈演员的文化修养,再次将文艺工作者的修养推上风口浪尖。

这不,过去这么长时间“绝望的文盲”依旧在热搜中居高不下。

人民日报的这篇博文算是直接点名“文盲演员”,不是夸而是批评,言辞犀利直戳其肺管子。

这几年的一系列风向,摆明了大有整顿内娱的趋势。

终于是忍不住彻底出手了。

央视网的那篇长文让“绝望的文盲”不仅存在于网友的玩笑热评中。

最开始其实是春节档一部热款影片路演引起的。

为了更好的宣传电影,拉高口碑,主创人员一般会出现在影院与现场的影迷共同分享作品台前幕后的故事。

粉丝能够近距离接触偶像,热爱电影的观众也能更好的了解这部作品。

无论是片方、演员还是掏钱买票的观众,都是双赢的事情。

电影热度高涨、演员也能凭此拉好感、扩大粉丝群体。

从这一阵《流浪地球2》走进学校迎来众多好评就是个典型的例子。

这么多年了,贺岁片也都是如此走过来的。

然而《无名》却创造了让人意想不到的名场面。

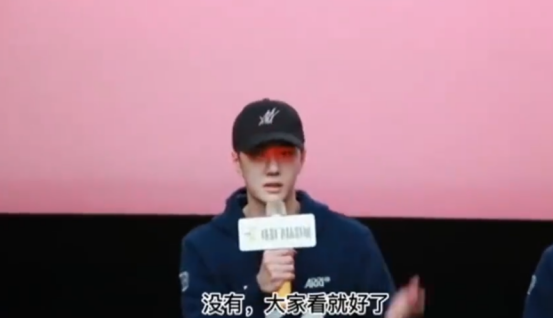

主演之一的某位顶流小生,站在台上一问三不知。

问:在您心里叶先生(角色)是个怎样的人,最难捕捉的点是什么?

答:这个我确实不知道怎么答。

问:对于角色有什么想与大家分享的?

答:没有,大家看就好了。

问:这个角色让你学到了什么吗?

答:这个,我确实不知道怎么回答你。

一部谍战片,致敬或缅怀先烈前辈,随便答点什么,粉丝都能给捧上天。

结果就这么几个小学阅读理解水平的问题,某流量听到,那为难的重复与迷茫的眼神让屏幕前的网友都感觉到尴尬。

就这么难?

最可笑的是当观众问到如果穿越到那个时代,有什么想与叶先生说的。

他竟然表示问题没有意义,不会穿越也不会见面。

台下的粉丝一听,激动到全场喝彩。

不知道的还以为这是立了什么功,这个光荣。

提问的权利是你们赋予观众的,回答也是你们敷衍的。

这不是耍人玩吗?

不仅脑袋空空,还引以为荣,一点不好意思的表情都没有。

这种对角色有什么想说的或对自己角色的形容,分明就是送分题。

怎么搞得好像观众求你站在台上回答一样。

这位演员还不是第一位。

当《扫黑风暴》上线前,顶级阵容加爆款题材是热度最高的待播剧之一。

张艺兴作为其中唯一一位流量明星,当然也备受期待。在活动中,记者问到关于角色的问题。

张艺兴明显摩拳擦掌想要表现一番,结果磕磕巴巴连话都说不利索。

甚至当场要求重来,坚守职责四个字反过来倒过去地背,硬是没顺下来。

大哥,这资源多少人可望不可即,和多少前辈一起演戏,角色的特点都说不出来?

本以为这就已经够丢人了。

其实人家早就经历过了,当被记者问到对“二月红”的理解。

张艺兴的答案依旧是四个字“非常虐心”,再多的啥也说不出。

行,既然你说虐心,那最虐心的情节是啥呢?

沉默许久后,答:不知道。

只要自己不尴尬,尴尬的就是别人是吧。

这种场面不是第一次在内娱出现了,明明是演员自己基本功不到位,演戏演了个寂寞,最后受牵连的却是主持人。

就因为没有名气,不知道多少主持人因为明星自己的低素质而遭到粉丝围攻,甚至丢了饭碗。

也正是上面这两位,在综艺里提出要玩成语接龙。

同样是在韩国出道的王嘉尔也在其中,人家都能拽出来两个词。

王一博和张艺兴居然一个像样的成语都说不出来。

那边用“爸爸妈妈”来接歪七扭八,这边又直接来“空的水瓶”、“细细的腰”、“才到一个”、“女生可爱”。

你俩不仅是“小可爱”,还是“大聪明”呢。

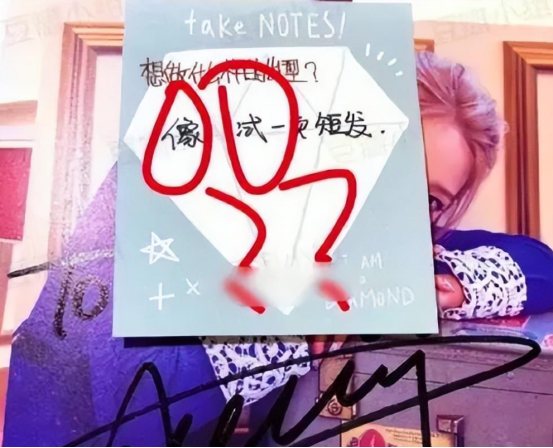

同是idol转型的鞠姐在采访中用“傲娇”翻来覆去重复四遍,来回答对角色的理解这样的问题。

对比“我不知道怎么答”,就连这种会被专业演员当成笑料的行为都无所谓了是不,至少还知道一个词。

还好当时主持人“吸取教训”没有继续问哪里傲娇,那不是摆明为难哥哥姐姐吗。

要说他们情商真的不如另一位。

主持人问你觉得演员是什么。

他们想来想去也只能用仅能想起的贫瘠的词汇来形容。

而赵露思想来想去不会回答,直接说“演员...就是我自己呀”。

然后咧个大嘴傻乐来掩饰尴尬。

你看,这就不尴尬了嘛。

可笑的不仅仅是这些演员一问三不知,脑袋空空。

更无语的是都这样了,粉丝还强行洗。

当演员说不知道怎么答或者没有意义,竟然还要拍手叫好。

甚至在网上大怼路人:这有什么意义啊,本来就没有意义,哥哥说的好!

真不知道这到底是捧还是高级黑给拆台的。

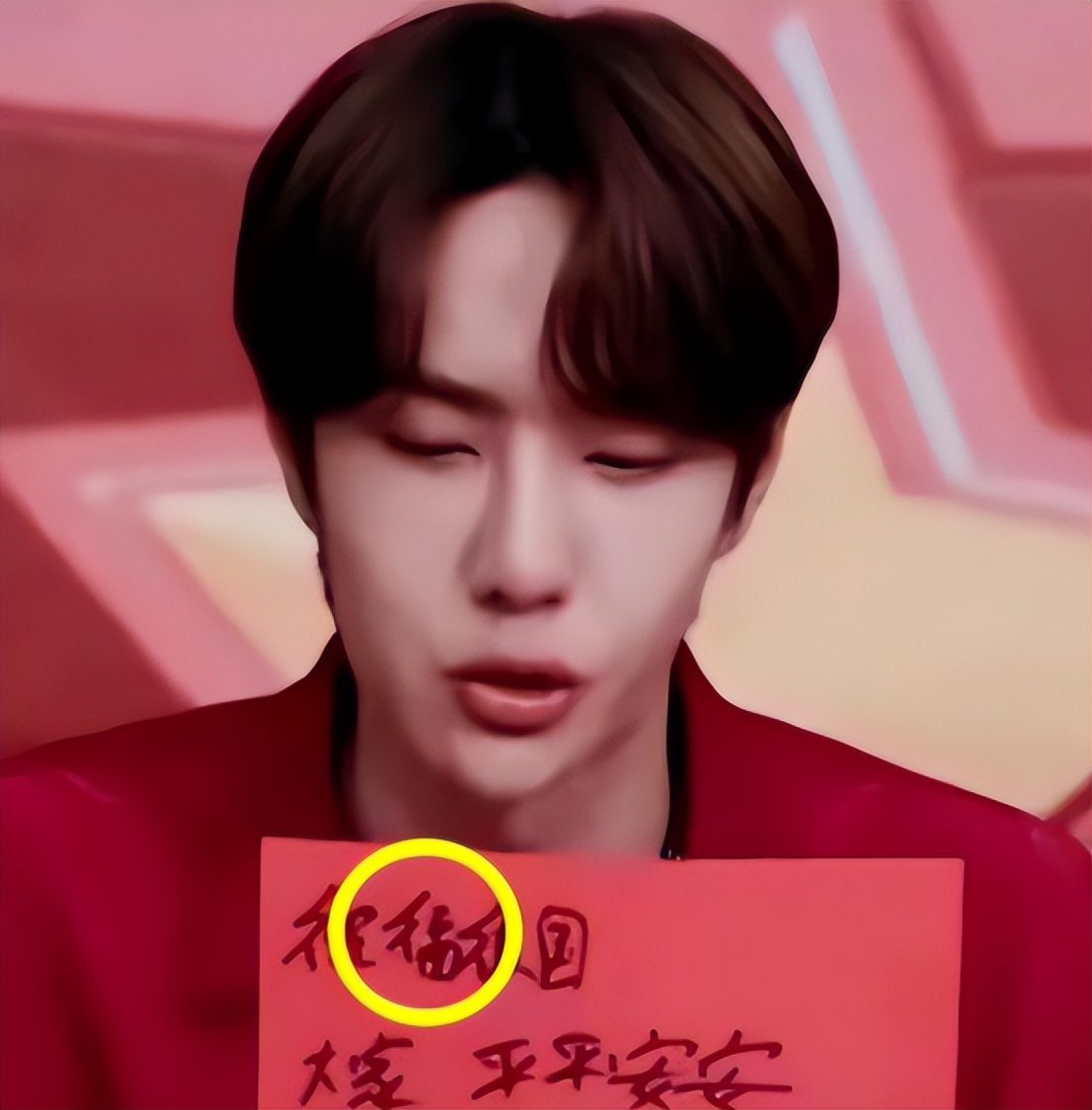

本以为在镜头前基本问题答不出已经够了,没想到竟然有人连大字都不会写。

祝福祖国的“福”不会写,你这是祝福还是给祖国上眼药呢。

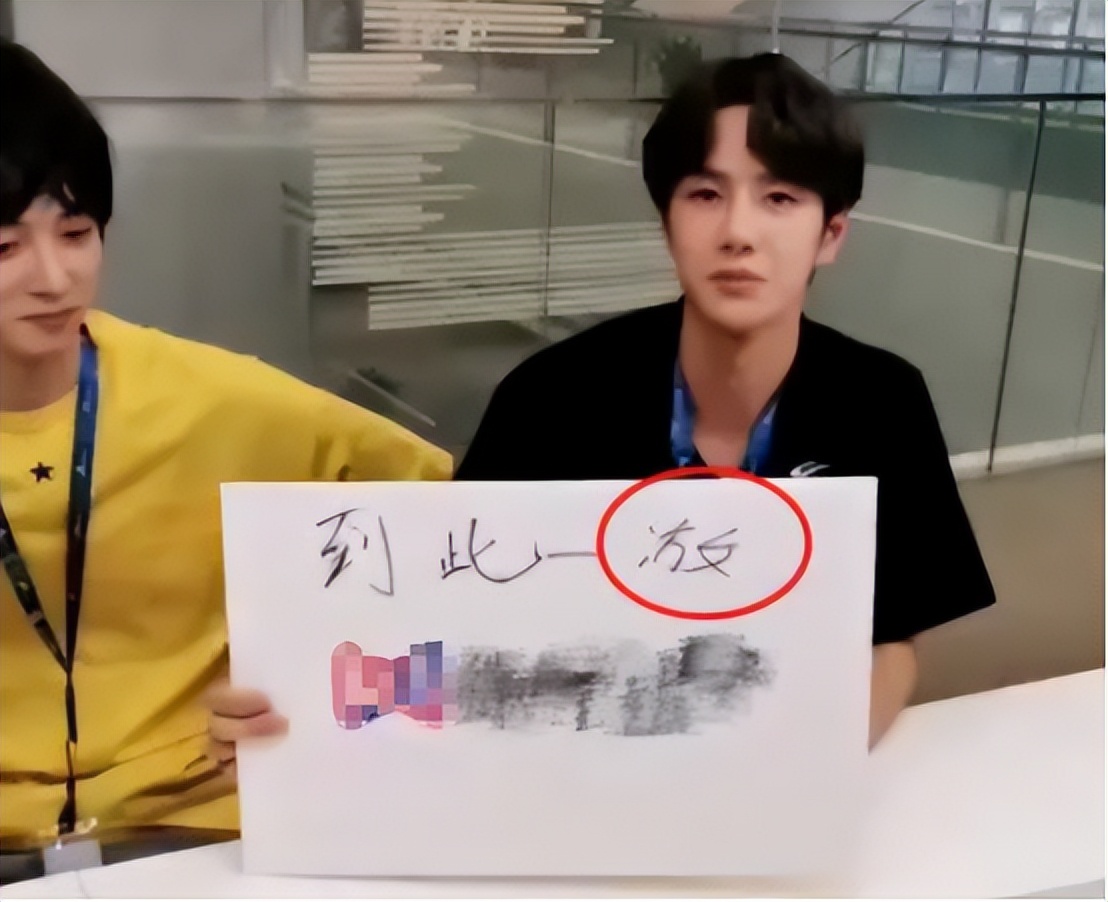

直播要写到此一游,除了“一”字,落笔都磨磨唧唧,在旁边主持人的提示下好不容易写到最后一个字。

结果“游”写成了“放”。

真不知道程耳导演在夸王一博“语言天才”的时候有没有心虚。

也是这哥,在社交平台把湖南称作“城市”,不认识“急急如律令”的“律”,甚至说时针走一下分针转12下。

很难想象,这竟然是内娱的一线顶流。

黄子韬在综艺里不明白“瓶颈”的意思,直接问旁边的主持人这是什么意思。

这么一看,把“魅力”写成“魏力”,把想写成“像”都算文化水平高的了,至少还会写字是吧。

大火的综艺中关晓彤因为用一元二次方程解鸡兔同笼问题,惊呆了众人,直接被节目组冠上“学霸”二字。

都这样了,说一句“文盲”粉丝还不乐意上了。

怎么承认自己不行就这么难吗,这些事不都是他们自己真真实实做出来的。

并不是说演员必须要多高的学历。

在人生的高光期,有人研究学术、有人创业工作,也有人钻研演技一头扎进演艺事业。

可上面提到的“文盲演员”,全都是脑袋空空还舔个脸在镜头前理直气壮的。

都在说观众抵触“流量”转型,难道大家讨厌的真的是“流量”吗?

他们自带热度进组,坐拥庞大粉丝群,有的却毫无演技,甚至没有基本的职业素养。

观众只要稍作评价,就有可能迎来铺天盖地的狂怼。

幕后竟然还宣传自己的敬业,真是可笑。

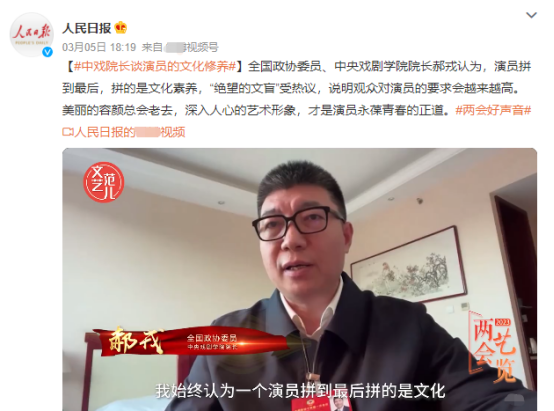

“演员拼到最后拼的是文化,他能走多远靠的也是文化。”

这是人民日报发的短视频里中戏院长的原话。

这里的文化并不仅仅是指我们常说的文化造诣,而是有关于演艺行业的知识素养。

当然,这也并不只是代表学历。

举几个简单的例子,我们就能清晰地了解中戏院长的意思。

把所谓的“文盲演员”与具有文化素养的演员放到一起,高低立见。

1.从表层理解人物,没有实力演的就是笑话

先说说离我们不远的剧《重紫》。

鹅厂宣传这部没什么亮点的剧还挺下功夫的,甚至拿来与曾经现象级大爆的《花千骨》来比肩。

结果当然是遭到全网嘲。

女主杨超越的演技也备受质疑。

仙侠剧女主,活泼灵动、有主见而且一身正义感。

这种作品的大女主应该善良勇敢、冲破世俗,从不谙世事到受尽折磨委屈黑化,仍身负大义为爱献身。

别看只是一部古装言情,女主具有极其鲜明的现代色彩。

可杨超越演出来的只是玛丽苏恋爱脑女主的样子,剧本是一方面,她根本演不出与不同人物相处时不同的样子。

更别说隐忍、恐慌或心碎。

再加上她演不出灵动劲,一颦一笑都充满表演痕迹。

就连粉丝都有点看不下去。

鞠婧祎算是idol转型比较成功的一位了。

可这么多年,她也只能被束缚在古装或言情剧中。

《芸汐传》、《如意芳菲》、《漂亮书生》、《新白娘子传奇》以及《嘉南传》等等,口碑几乎全军覆没。

女主无论妆容打扮还是人设都像是克隆一般,复制粘贴到另一部剧里。

首先不可否认的是鞠婧祎作为idol绝对是优秀的,她业务能力非常抗打。

但作为演员,她放不下形象包袱、演什么都像演自己。

在这种情况下,她依旧游走在各种作品中间,明显也并没有尊重自己演员的身份,口碑翻车是自然的。

张艺兴的资源在转型艺人里顶级的。

无论是《扫黑风暴》还是《相逢时节》,视帝影后齐聚一堂,制作班底也有保障。

还没播都能上热搜的程度,就这样都带不起张艺兴。

他太想演好了,可没有实力顶着在观众眼里就是“装”。

当演技功底不到位,无法通过细节来刻画人物,就只能靠夸张的动作语言来弥补。

这一点只能说“懂的都懂”。

还有不少转型的明星,在破烂言情剧里被喷上了天。

不难发现,他们在电视剧里大多只能演一种类型的角色,就算换了部作品也是同样的表演方式。

就是没有所谓的“文化素养”,他们还没有生活阅历,当然不能透过文字来了解不同的人物,更别说自己演绎出来了。

2.成名不一定是金子,成为金子早晚会成名

中戏院长的一句话让我有比较深的感触。

“每个人的成长轨迹不同,但是他只要成为金子,就有成名的可能性。”

各行各业都适用,在竞争激烈的演艺圈尤其有代表性。

一提到这,相信观众脑海中会浮现众多“大器晚成”的演员。

排在首位的当然是张颂文老师。

这就不用多说了,他“半路出家”,25岁才考到北电,三年跑八百个剧本,就算“被冻死”也不愿意接烂剧。

40多岁买不起房,大好的宣传时机他多次公开拒绝卖惨。

拔光额头头发、爆胖三十斤还有为了一场戏三天不吃饭等等,这些对于他来说都稀松平常。

凭他的人品和演技,没有《狂飙》依旧会爆火,可如果《狂飙》没有张颂文未必会火成现在这样。

刘奕君始终游走在各种配角之间。

无论古装、警匪还是生活题材,亦正亦邪全都手到擒来。

反派他就是最有城府的幕后大佬,正派他又是不断追求真相、勇于献身的意难平。

于和伟一度没有剧本可接。

一年能有两三部配角就不错了,甚至2019年一整年只有一部五番出演的《封神演义》。

只是老老实实拍自己的戏,谨慎接本、拼尽全力塑造好每一个形象。

终于等来机会,《巡回检查组》、《觉醒年代》还有《理想之城》好剧一部接着一部。

50岁拿下人生中第一个白玉兰最佳男主,甚至获得了国家一级演员称号。

还有田雨、王阳、辛柏青等凭借一部剧狠狠出圈的中年演员。

他们十几年如一日在可能无人在意的作品里演一个配角,只缺一个被人看见的机会。

他们追求的不是成名,而是把自己刻成金子。

当成为金子后,无论到哪里都会闪闪发光,早晚会成名。

这么一对比,就清晰多了。

之所以说一个人能走多远,靠的是文化素养。

很简单,没有演技和态度还不提升自己,能有戏拍靠的是什么不用多说。

有的“文盲演员”其实也有自知之明,他们被骂反而更频繁接古装或言情,还是想趁着能演这个戏路的时候多圈点。

央媒几次三番地点出“文盲演员”这个问题,其实也并不仅是因为他们缺少文化素养。

最主要的原因是他们没有对知识的敬畏。

这些人明明没有演技、脑袋空空,却还不提升自己。

甚至拍戏假马都要替身,片场对其他演员破口大骂、怒怼观众,央视采访耍大牌迟到等等。

这样的火又能火多久。

大器晚成的演员看似凭一部戏出圈,实际上这部戏热度散去,他们还可以用实力支撑一个又一个角色。

可“文盲演员”上哪找不需要实力就获得观众认可的一个个“大馅饼”呢。

在我看来,大众对演员要求提高不是件坏事。

观众的审美随着时代而发展,大众自身普遍的素质也在不断提升,对于享受舞台与闪光灯的公众人物有更高的要求不是很正常吗。

只有观众愿意买账,电视剧才有播放量、电影才有票房。

不知道你对人民日报这次对“文盲演员”直戳肺管子的言辞怎么看呢?

张艺兴人民日报电影主持人