《王冠》这部标杆式人物传记剧,为何走向了溃败?

近日,Netflix的顶级王牌,英国王室群像传记剧《王冠》,交上了第五季的答卷。

由于伊丽莎白女王离世带来的全球缅怀情绪,再加上本季将重点表现的“戴妃婚变”话题情节,《王冠5》收获了不亚于第一季开播时的全球关注度。然而,连续惊艳了观众四季的《王冠》,却在今年“低了一下头”。

《王冠5》聚焦1990-1997年间英国王室的裂变发展,侧写了苏联解体、香港回归两大国际政治事件,螺旋上升式地推进了女王、菲利普亲王、玛格丽特公主的人物弧光,重心则放在了查尔斯和戴安娜让人窒息的“再见爱人”戏码上。

它依旧算得上一流的传记剧,但能明显看出剧集创作核心彼得·摩根的急躁和对王室系统的价值犹豫。

从2006年的电影《女王》到2012年的戏剧《女王召见》,再到一连五季的《王冠》,连续十多年专注王室题材的彼得·摩根,讲的始终是同一个故事——君王这个象征性角色内心的天人交战和孤独。

拍王室的溃败终局并不在他的舒适区,但上世纪90年代以后的英国王室系统确实已经变得与世界不再密接,与普通人不再密接,只与媒介表演相关。今年女王的离世甚至让这个象征性角色失去了最合格的扮演者。

一个系统的溃败并不悲壮反而无力,这让《王冠5》的故事走向了琐碎和拉扯。

吞噬一切的“戴妃”

戴安娜王妃是《王冠5》的绝对主角,10集中有5集以戴妃为主视角展开。

从以往的创作经验来看,戴妃的故事是诱惑力十足的毒药。把这样一个被公众和媒介捧上“神坛”的童话式人物搬上荧屏,光选角就“门槛高过人”。顺着观众想象把她塑造成完美受害者没有新意,但要说解构,大部分人从情感上又远不能接受。

对于彼得·摩根来说,拍成年戴妃的故事就更别扭。他对这个人物的基本态度在电影《女王》中就已经明确。如果说于外履行职责、于内向往日常的女王是他眼中克制、稳重、冷静的王室典范,那戴妃就是女王的反义词。他不可能拍“公众形象”中童话版的戴妃。

但《王冠5》一半以上的篇幅都分给戴妃,很大程度上是Netflix出于播放量考虑而作出的选择。这又让他在反写戴妃上变得缩手缩脚。

多重力量交织,让戴妃成为了这部剧的“黑洞”。

从最终结果来看,戴安娜被塑造成了一个多疑又轻信,抑郁又浅薄,全程沉溺自我的怨妇。她的“地狱”——王室系统,是全剧的价值基点,一个坚硬、残酷但依旧有效的旧时代遗产。

从这个故事逻辑推演,戴妃似乎并不值得太多同情。她凭借本能生活,善良和亲切不过是本能的副产品。她不够聪明,自以为能借闻腥而至的媒体夺回话语权,却让自己沦为被媒体分食的“俎上鱼肉”。

总之,她没有认清当代君主和王室体系已经成为了世界上最“无权无势”的特权者,只有表演的职能,没有表达的权利。

《王冠5》为戴安娜铺下的人物底色便是这样,也算是一种去神性,回归人性的拍法。但《王冠5》的选角倾向、影像语言显然和故事逻辑相悖。

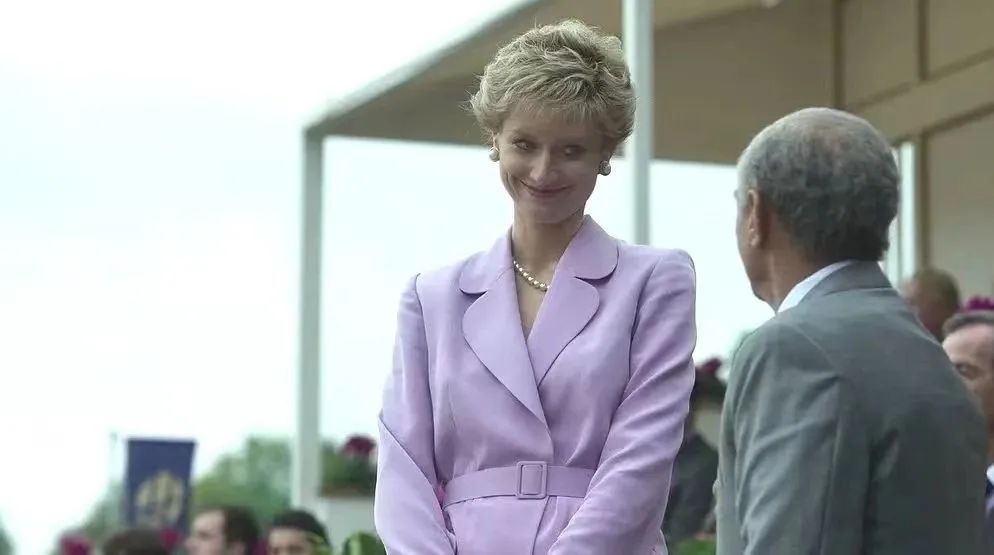

饰演戴妃的“高妹”伊丽莎白·德比茨基是一个无畏的女演员,但却被导演调教得神经、脆弱且可怜,镜头无时无刻不在爱抚这个悲剧女性,和故事逻辑产生了很大的分歧。

戴妃的塑造失败,让《王冠5》的观感相当粘稠。一到以她为主角的单集,情绪就代替了情节,怨念取代了庄严。尽管也有不少精彩桥段,比如BBC采访后与女王对质、与查尔斯复盘婚姻等,但都被失败人物制造的“黑洞”吸了进去,显不出光彩。

六年五季,最让人失望的女王自《王冠5》宣布卡司阵容以来,对老年女王演员的选择就一直争议不断。绝大部分观众认为,这个角色应该由海伦·米伦来出演,她跟彼得·摩根合作过两次,是世界公认的老年伊丽莎白女王最佳演绎者。但主创最终选择了《哈利·波特》中的“乌姆里奇教授”艾美达·斯丹顿出演这一季的女王。

戴安娜王妃英国王室菲利普亲王网管