关于侯麦,我们总是知道得太少

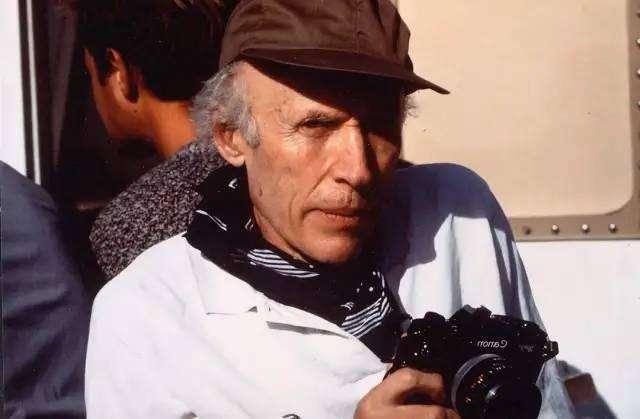

关于侯麦,我们似乎总是知道得太少。/图源网络

法国人是天生的“情种”,法国电影的情感也包罗万象,然而说到描绘法国人的情感世界,不能不提埃里克·侯麦。看过他电影的人,都会亲切地称呼他侯麦。关于侯麦,我们似乎总是知道得太少。

20 世纪 50 年代初,曾在巴黎高中教书的侯麦,与克劳德·夏布洛尔、雅克·里维特、让-吕克·戈达尔和弗朗索瓦·特吕弗,共同进入了《电影手册》杂志社工作。后来他的这几位同事,都成了法国电影新浪潮中响当当的人物。而侯麦属于大器晚成的那一个,但他却是最细致入微、水平最稳的电影人。

《漫不经心的传奇》,谢强、严倩虹著作。

在著作《漫不经心的传奇》中,谢强、严倩虹曾评价道:“侯麦之于法国,犹如小津安二郎之于日本。”如果说“电影进入生活”是新浪潮的“行动纲领”,那么侯麦,就是将纲领贯彻始终的人。

了解侯麦的人可能知道,对“道德”与“情感”的探索,是他电影中共同的特征和主题。理性“谈风月”的侯麦,像个工笔画大师,在长达40年的创作中,一直致力于描摹那些困于情爱迷宫中的男女,以及他们灵魂深处的危机。

批评年代的“道德内省”

20世纪50年代中期,《电影手册》经常刊出对当时颇有声望的电影导演进行抨击的评论文章。但是,仅写评论并不能满足这些年轻人,他们转而向朋友借钱,并且使用实景拍摄、降低成本的方法,自己动手拍电影。

电影《人约巴黎》剧照。

安托万·德·巴克在《侯麦传》中,记录了侯麦领导《电影手册》,成为新浪潮“发源地”的经过。侯麦对非一流的电影不吝赞美之词,但对涉及新浪潮的片子,则评价得委婉很多,甚至加以批评。侯麦清醒地认识到,“要我在法国新电影中分出高下来,这是不可能的事,因为它们离我都太近了,新浪潮是否被载入史册,历史会作出筛选”。

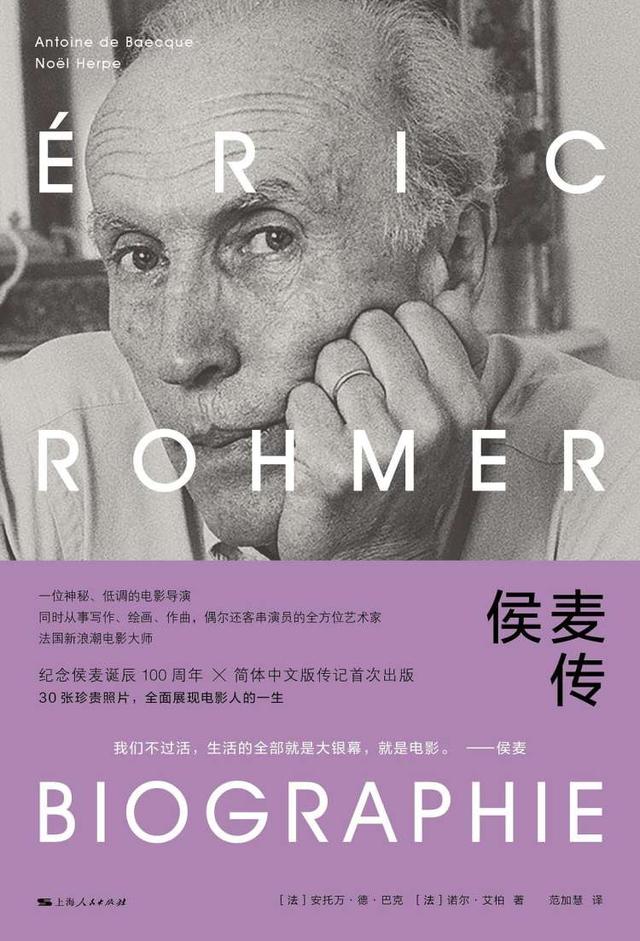

《侯麦传》,安托万·德·巴克著。

“绘画界有回归具象艺术的趋势,传统文学形式也已不再身份低廉。”这些在评论家的眼里,都有漫长的时间脉络作为参考。而在当时,电影诞生不过短短数十年,随着新技术的不断产生,具有强大的“颠覆性”。作为《电影手册》的主编,侯麦将这种“批评和自我批评”的精神,嵌入了法国电影新浪潮历史的重要一页。

批判精神,还可以从侯麦的电影中窥见一二。他镜头下的男人和女人,都有着强烈的“道德内省”。

在侯麦“六个道德故事”系列中的《慕德家一夜》里,有这样令人难忘的一幕:

电影《慕德家一夜》剧照。

圣诞节前的平安夜, 一位热情而美丽的女士邀请一位男士与她共度良宵。在此之前,这个男人刚刚决定要结婚,此刻他的心也不会动摇。然而,当他们在房间里畅谈哲学之时,窗外的大雪却将他们困于一室。无奈之中,男人起先试图在床对面的扶手椅上过夜,但最终还是选择了妥协。他轻声走到床边,在女人身旁躺下,出于高洁之心,他并没有躺在她那条白色的毛毯上。在新年即将到来的法兰西,这一男一女以这样的方式共度了一夜。

除了佩服男人笨拙而严格的自我克制外,更重要的是,在那个房间里,在那个隆冬的静谧雪夜,我们已与他们两人一起沉浸其中。类似这样对人性的“试探”,在侯麦的电影中随处可见。他以知识分子的冷静,剖析面对“情感诱惑”的红尘男女,在欲说还休的对话中,展现出一种“发乎情,止乎礼”的情欲未完成状态。也许我们也可以简单地称之为“暧昧”。

电影《圆月映花都》剧照。

这一点,或许与侯麦鲜有绯闻的人生悄然重合。他按部就班走入婚姻,并与妻子生育了两个孩子。他时常与“侯麦女郎”们喝茶聊天,但从未惹来绯闻和麻烦。人们或许只能从他在《圆月映花都》里半真半假的慨叹——女人们只看到他的才华与智慧,而无视性层面的他——探一探他心绪的波动与翻涌。

显然,他总是把生活与电影之间的分界线划得十分清晰。就如,侯麦的真名是莫里斯·谢赫,外号“大莫莫”。但是,无论真名还是外号,均为家人与朋友的专属,侯麦这个名字只属于拍摄电影的莫里斯·谢赫。

在“谈情说爱”上,

永远有着充沛的精力

有人说,看侯麦的电影,一定要记住故事中人物的名字、职业和身份。因为可能不知何时,人们就会觉得他们说的话、做的事,好像都和自己有关。

电影《冬天的故事》剧照。

法国电影学家米歇尔·塞尔索在《埃里克·侯麦》一书中曾经提到,“侯麦电影中的人物好像只是某种社会游戏的主角”。这句话在《冬天的故事》中最为明显——片中人物不是现代性的典型男女,也不融入任何一个时代或社会背景,他们只是体现生活的状态、人的状态。我们可以说菲丽茜是在游戏人间,但也可以说这就是事实。

如果纯粹地观察侯麦电影中的男男女女,仿佛可以看到一张完整的色谱。他们有的冷漠,有的热络,有的阴郁,有的活泼,有的年轻,有的年长,有的天真,有的狡猾。他们在《慕德家一夜》中是清教徒,在《女收藏家》中又是放浪子。但是无论如何,他们都有一个特点——在“谈情说爱”这件事情上,永远有着充沛的精力。

电影《女收藏家》剧照。

人们常用“话痨”二字形容侯麦的电影。他的故事都以大量的对话作为支撑。但这些对话却并不苍白、恼人,言语之间有着高强度的思辨性,对于情感的表达也充满了洞见,即使主人公的想法既焦虑又愚蠢,侯麦也都让它们原原本本地展现在银幕上。这些喋喋不休的絮语背后,是一幅幅生活在现代社会中的人的精神画像。

然而,并不是每个人都如此热衷于侯麦的作品。在《夜行者》中出现过这样一句台词:“我看过一部侯麦的电影,感觉就像等待油漆变干那样漫长乏味。”

也有人提出质疑,认为侯麦电影里讲的东西,在小说里一样能讲。米歇尔·塞尔索也曾经这样形容侯麦:“作为批评家和电影爱好者,埃里克·侯麦首先是一位作家,其次才是电影导演。”

侯麦表示,他所拍摄的角色,并不是从他的生活中寻找的原型,而是将基本元素组合成少数的几种人,然后让他们自然地发生“化学反应”。/电影《女收藏家》剧照

对于种种评价,侯麦在《致一位影评人的信》中作出过回复。他所拍摄的角色,并不是从他的生活中寻找的原型,而是将基本元素组合成少数的几种人,然后让他们自然地发生“化学反应”:一个男人正在犹豫是否与一个女人相爱的时候,受到另一个女人的安慰,当这些设定完成,只需要等待他们,自己作出判断和选择。

对于侯麦而言,或许“巧合”和“偶然性”,才是拍电影这件事情的魅力所在。因为“谈情说爱”是人类的本能,而“本能”本身就是一种生命力和创造力。

平凡生活里的诗意栖居

说起法国的浪漫,不得不提电影中的巴黎。

我们从《新桥恋人》里的塞纳河畔左岸感受疯狂的夜晚,还能从《穿普拉达的女王》中领略协和广场那永不迟暮的白天。无论是《天使爱美丽》中拥有梦幻巴黎气质的圣心殿,还是《爱在日落黄昏时》里惬意慵懒的纯情咖啡厅,巴黎这座城市,都堪称电影的“爱巢”。

电影《穿普拉达的女王》。

侯麦的电影也永远离不开巴黎,但是他所展现的巴黎,都是一些最普通的街道、公园、住宅。这些看似毫无特点的地方,恰恰在他所展现的平凡生活中,构成了一个个充满诗意的栖居之地。

其实仅仅用“浪漫”来概括法国电影的特点,有失全面。谢强曾作出过这样的评述:“法国电影从来不单纯是娱乐或说教,它总是希望在这些之外奉献思想。”

巴黎是侯麦的电影世界的中心。/电影《娜嘉在巴黎》

1965年,侯麦拍过一部以巴黎的凯旋门为主角的短片《星形广场》,展现了当地人生活与工作状态的真实写照。他曾在让·纳尔博尼的采访中坦言:“我们对于美丽的事物,关注的总是‘修辞’,却常常忽略事物的‘本质’”。对事物本质的展示和追求,可以说是侯麦所有创作的出发点。

在侯麦的电影《女收藏家》中,当男主角的原定计划被突发事件打乱时,他这样说道:“我要回归到我的理论中来。”这句台词不仅是整个“六部道德故事”系列的关键,对于侯麦的其他很多作品亦是如此——每个人都拥有自己的爱情理论,但是当诱惑出现的时候,他们不得不面对“理智与情感”的激烈冲突。

电影《女收藏家》剧照。

这样的电影,从很大程度上体现了法国文化的核心:思想与存在。法国电影是诉说思想的奇妙之地,它的诞生,具有哲学意义。

实际上,法国的当代思想家、哲学家们,大都也在不约而同地把视线投向人类的日常生活。这种人文关怀指导哲学“下凡”,解决民生问题,发现社会问题。而侯麦的贡献,或许就是在电影的一隅之地,提供了一种看到“平庸”传奇的方式。毕竟没有什么,是比自身感受更重要的了。

谈情说爱电影手册