论内卷,美国人比我们早了几十年

职业竞争之下,每一个人面对职场都有着说不清道不明的复杂情感。当然,公平环境下的职场是很多人都向往的天堂,然而这样的天堂必然是少数,更多的时候,我们不得不面对一地鸡毛的窘境。职场如战场,不是你死就是我死的情况却是经常出现的。面对狼多肉少的大环境,竞争往往会不期而至。而今天给大家推荐的电影,就是这种大环境下的竞争。

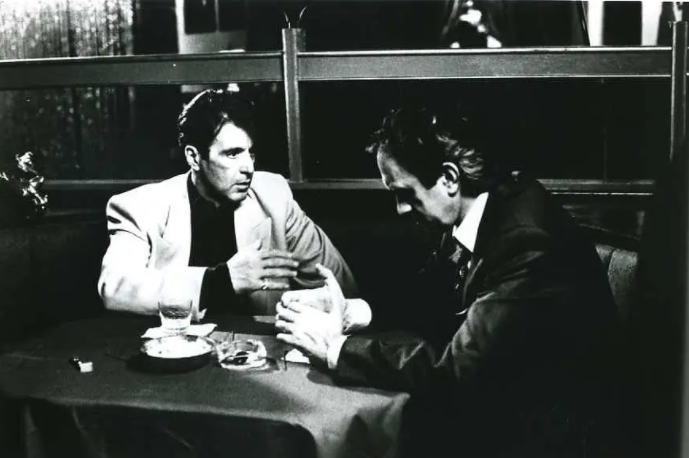

《大亨游戏》是一部讲述职场竞争关系的电影,某地产公司销售业绩急转直下,面对着这样的不利局面,公司决定派遣主管来激发大家的销售热情。主管找来了一个营销学大师,他进行了一番慷慨激昂的演讲之后,每一个职员都有着自己的小算盘。除了一个销售冠军之外,别的人都对前景感觉到不明朗。而面对着主观的销售业绩逼迫,他们做出了各自的选择。

老销售员在得不到有利业务的情况下联合其他人盗取了销售冠军的客户,第二天,老销售员荣光焕发的出现在了公司,而这仅仅是一场风暴的开始。

《大亨游戏》为我们展示了地产行业的千姿百态,对于销售员来说,推销自己的房子是主要的,而面对着的顾客永远只是一个放在那里的钱包,顾客的死活没有人去关心,销售员只关心顾客在合同上签字后,是否能及时付清业务款以及自己能否及时拿到提成等等。迫不及待地出售业务,完成业绩之后喜气洋洋,然而关于业务的后续,关于顾客的后续却没有人愿意了解。

同样的,这种态度在公司这个大环境中如何展现呢?唯业绩至上,因此,对于业绩的严苛要求,只能转嫁在普通员工身上。他们需要时时刻刻地为公司产生利益,一旦这种产生停了下来,公司马上就会换一副面孔,同样的,公司并不关心员工的死活。因为这就是雇佣系统。

诚然,这两种系统流通的时候,有着一致性,这样的一致性反映出来的才是本片的创作核心背景,那就是美国在1990年发生的经济危机。从1825年开始,美国基本上每十年就会发生一次系统性的经济危机。1990年正值苏联解体的前夕,然而这个时候的美国并非能独善其身,他自己本身的制度也在不断的催生出来新的危机,在这样的大环境下。美国企业的日子自然不好过。

大家很容易能注意到本片中的地产行业的恶性竞争是怎么回事,但是大家却不容易发现,为什么会出现这样的情况,这是创作者凭空捏造出来的一个社会环境吗?显然不是,创作者身处的这个社会环境当时就是如此,因而才会有地产公司一蹶不振,员工之间恶性竞争。

我们能看到片中的几个演员们出色的发挥,对于角色的塑造他们也是不遑多让的,但是本片最重的故事或者说是创作源头却并不局限于这几个演员的出色发挥,而是在于本片创作背景身处一个系统性经济危机的发生国。试想一下,美国要是没有发生这样的经济危机呢?如果真是那样,再去看本片中的故事,就显得单薄了,同样的也就显得有点虚幻了。

优秀的创作一定是根植于现有社会体系这个大的基本盘之上。在自己所在的社会体系下,发现问题,然后将问题艺术化的处理,最终能圆满地自圆其说,这才是一个创作者应有的素养,本片之下,创作者很好的发现了这样的问题,并根据这样的问题衍生出来一个不一样的故事,最终,我们所能看到的,我们所能想到的,我们所能理解的都和二为一。一个优秀的剧作也因此形成。

好的电影一定是带给大家思考的,思考的前提是因为本片中所渲染的环境以及产生的故事会让很多人有深刻体会。而本片恰如其分的做到了。这样一来就形成了一个比较好的观影体验。这样的体验是不多的。

我们很多观众都对于本片中的演员的发挥有着深刻的体会,但是这些体会一定会反映出来一个本质问题的,本质问题就是职场的派生。职场在剥夺了一个人的基本属性之后,留下的就只有适应与不适应了。敢于用各种各样的手段来达成自己的目的的人,最终会获得辉煌,而那些唯唯诺诺的老实人却最终会被淘汰。没有人愿意用自己的卑微换取生活,但有时候,卑微并不一定能换来新生活。当主任干脆利落的拒绝了老员工的诉求的时候,谁应该留下悔恨的泪水?

眼泪不是唯一,人总是会良心未泯的,癫狂的老员工做出来了出格的事情,但是我们却忘了将目光聚焦到这种行为的根本原因上。是谁让他如此癫狂,是这个公司吗?是他身后的社会背景,信奉社会达尔文主义的国度,自然不会因为弱小而停下来脚步。这一点不言自明。

……

你好,再见

电影美国经济危机