《重生之门》中提到的“文物南迁”,堪称世界文化史上的一个奇迹!

“人生就像一只储蓄罐,你投入的每一分努力,都会在未来的某一天,回馈于你。而我们要做的,就是每天多努力一点点,进步一点点。”

近日在优酷视频独播的《重生之门》已完结,看完这部剧大家是否跟笔者一样由此有所学习?

这部由张译 、王俊凯 领衔主演的盗窃题材悬疑剧,所历经的大小反转不断。

睡莲案、月神案、洛神案,这是该剧的三大案件,每一个案件之下又有着一个个小案,三大案件的终极目标是为了获得“南迁文物”的线索。

那么剧中一直提到的“南迁文物”、“文物南迁”具体是怎么一回事呢?

“文物南迁”,说的是民国时期故宫博物院组织的文物保护行动,称为“故宫文物南迁”。

1933年的2月5日,故宫博物院的第一批南运文物从神武门广场起运,共13427箱又64包的故宫文物行程上万里,穿越大半个中国,直到于1947年被运回当时的首都南京。

在15年里,上百万件文物中没有一件丢失,也几乎没有毁坏,堪称世界文化史上的奇迹。

1931年“九·一八事件”,日本帝国主义占领我国东北,并进逼华北,为谋文物安全,当时遂有选择精品迁址储藏之筹备。

但在当时各派意见不统一,消息传出后遭到了许多民众甚至是文化界名人比如徐志摩、鲁迅、胡适等人的反对。认为文物南迁会动摇抗战的信心,对稳定民心、共同御敌不利,同时也担心文物会在运输的过程中散失。

鲁迅还为此写了一首诗来讽刺:

阔人已乘文化去,此地空余文化城;

文化一去不复返,古城千载冷清清。

耽误了近两年,直到1933年2月才动身。

2月5日夜,故宫博物院的第一批南运文物起运,共2,118箱,3月5日抵沪。

3月15日,第二批南迁文物起运,共1,290箱,21日抵沪。

3月28日,第三批南迁文物起运,共2,972箱又62包,4月5日抵沪。

4月19日,第四批南迁文物起运共4,635箱又2包,27日抵沪。5月15日,第五批南迁文物起运,共2,412箱,23日抵沪。

共13427箱又64包文物分五批从北平运抵上海,1936年底南京朝天宫库房建成后,文物被运抵首都南京。

1937年淞沪战役爆发,这批南迁文物加上国立中央博物院筹备处(今南京博物院前身)等单位的文物,分三路在日军炮火下紧急西迁,开始了长达10年的万里西行,运抵四川,巴县存80箱,峨嵋县存7287箱,乐山县存9331箱。

1946年3处文物先集中于重庆,于1947年运回首都南京。

1948年底至1949年初南运文物中的2972箱被运至台湾,保存于台北故宫博物院。1951年后留在南京的文物陆续运回故宫博物院,剩余2221箱留于南京库房,划归南京博物院所有。

至此,所有的南迁文物暂时尘埃落定。

文物学者认为,抗战胜利后,1946年故宫南迁古物全部运回南京,经检查,所有西迁文物几乎无损,创造了二战史上保护人类文化遗产的奇迹。

“放眼国际上抢救战火威胁下国宝的史实,有被欧美奉为经典的西班牙内战期间抢救国宝的行动、第二次世界大战中美苏迁移国宝的行动等,但比较而言,中国的‘故宫文物南迁’是其中时间最早、规模最大、历时最久、影响深远的行动”。

南迁文物中,书画9000余幅,瓷器7000余件,铜器、铜镜、铜印2600余件,玉器无数。

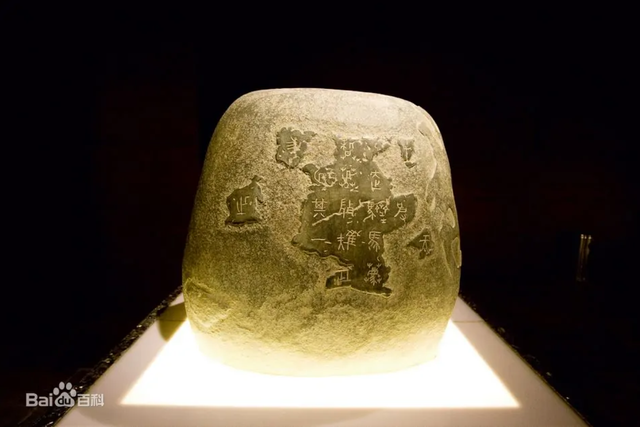

有相当一部分是历代的宫廷收藏,堪称国宝,其中就包括鼎鼎大名的毛公鼎、翠玉白菜、玉石东坡肉、和在这批货物中质量最重的十个石鼓等。

(注:1、毛公鼎:西周晚期青铜器,毛公鼎铭文长度接近五百字,在所见青铜器铭文中为最长。毛公鼎的铭文作为西周晚期金文的典范之作,表现出西周晚期的文字书写形成了具有纯熟书写技巧和表现手法的形式和规律。

2、石鼓:中国九大镇国之宝之一,大秦帝国的“东方红”。 被康有为誉为“中华第一古物”。石鼓文记述了秦始皇统一前一段为后人所不知的历史,是中国最早的石刻诗文,乃篆书之祖。)

文献3773箱,包括皇史宬和内府珍藏的清廷各部档案,明清两朝帝王实录、起居注,以及太平天国的档案史料等。

著名的《快雪时晴帖》、《清明上河图》、《溪山行旅图》、《万壑松风图》等名家名画,还有《四库全书》及各种善本、刻本,当时国内发现最早的印刷品之一《陀罗尼经》五代刻本。

如今我们还能看到这些完好无损的文物,依赖于当时先辈们的不懈努力和献身精神。

“那时候的故宫人把文物看得比命重,他们觉得文物神圣。”

在中华民族最危急的时候挺身而出,以自己的血肉之躯守护国宝,以书生意志延续文化命脉!

这既是中华民族反侵略的伟大胜利,也是民族精神在中华文化保护中的延续,是人类文明史上前所未有的壮举!

所有图片均来源于网络。

南京文物

心机大战!《重生之门》中这群心…

《重生之门》可谓是一部扣人心弦…

《重生之门》中庄耀柏的结局?

《重生之门》中庄耀柏的结局?《…

《重生之门》王俊凯和张译再次合…

张译、王俊凯的这一部新剧,不敢…